(原载于Robin blog [at] Yahoo! HK。未经作者同意,请勿转载。All Rights reserved.)

昨日的网志谈到Ken Loach的Tickets有很有趣的球迷描写,有点意犹未尽之下,恰好回想起好几部与足球有关的影,所以决定go the extra miles,将这些作品归纳在一起,也好向年多来让我获益良多的yes兄,还有峰少等朋友致谢,也跟同时是球迷和影迷的朋友们一起分享光影中的足球世界。

1. 英伦篇

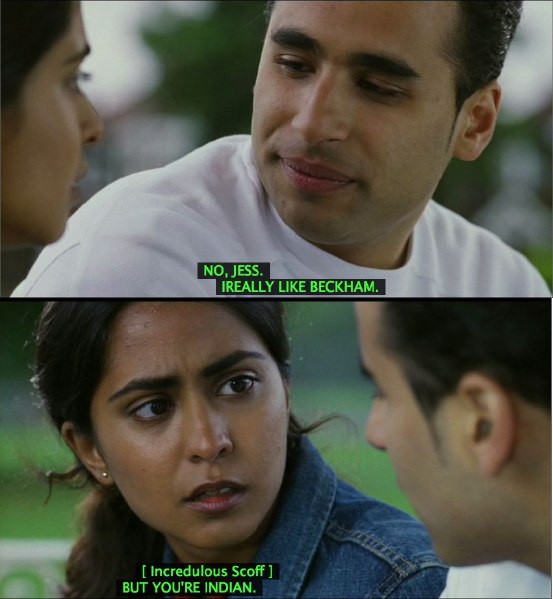

我最早接触到的足球电影是2002年的《Bend It Like Beckham》,新加坡译作《比美贝哥哥》,都算一个颇得宜而有趣的译名。

电影资料:

Director:Gurinder Chadha

Writers:Gurinder Chadha (written by) & Guljit Bindra (written by) ...more

Release Date:1 August 2003 (USA) more

(Cast overview, first billed only)

Parminder Nagra ... Jesminder 'Jess' Kaur Bhamra

Keira Knightley ... Juliette 'Jules' ... Juliette 'Jules'

Jonathan Rhys Meyers ... Joe

这部现代足球鼻祖英国拍摄的轻松喜剧,却是以英国并不强大的女子足球作为题材, 但作为半个“女权主义”支持者的我,还要是关于新移民追求梦想的故事,自然第一时间买票支持拉。所以这也是我至今为止唯一一部在非电影节看的足球电影。反而上年同样关于女足的美式喜剧《She is the Man》我反而没兴趣去看。 这部类型有点像《Hula Girl》那样的励志女性电影,拍得相当细腻又不乏让人会心一笑的情节。感觉就像是《Hula Girl》的女性自我觉醒同《My Big Fat Greek Wedding 》的跨种族爱情故事的混合体。故事关于一个很有天分的锡克裔(Sikh,散布在南亚、东南亚和西亚等地的族群)英国新移民女孩Jesminder,一心想完成自己的足球梦想。但她的父母却很担心女儿的前途和幸福而希望她可以像姐姐一样早日嫁人过上安稳的日子。

但是父母的忧虑和反对没有影响女孩对自己梦想的追求,她反而找到一家当地的业余女子俱乐部,认识了帅气的领队Joe和开朗亲善的队友Juliette( Keira Knightley ),开始了自己踏上职业道路的进程。不过在这个过程中,她同Joe慢慢擦出火花,但却要面对同样对Joe有好感的Juliette。一边是姊妹情深,一边是理想情人,相当两难的状态。不过,最后在足球的凝聚力下,Juliette终于可以接纳Jesminder同Joe;Jesminder的父母也在Joe的诚意之下,转而支持Jesminder和接纳这个白人女婿,非常温馨的大团圆结局。

这部Crowd-pleasing的文艺喜剧也得到很多观众和影评的赞许,得到十多个电影奖项,还提名金球奖和英国奥斯卡BAFTA Awards。两个主角锡克族的Parminder Nagra和Keira Knightley都有上乘演出,Keira Knightley在这部戏之后慢慢攀上Hollywood一线女优的位置;Parminder Nagra凭这部戏中的执著女球员的角色,拿到好几个影展的最佳女主角奖和提名,之后虽然没有Keira那般大红大紫,但也演过很多部英美连续剧,还出演过知名长剧《ER》。 这部戏中很多片断,好像Joe的爸爸用啤酒樽代表球员来教导对足球一无所知的太太什么是越位、还有用锡克语翻唱的Celine Dion的《Power of love》、最后Jesminder的爸爸同Joe一起玩起Cricket(木球)等等,都让人印象深刻。是一部宣扬理想主义、种族和谐和女性觉醒的佳作。

2. 欧陆篇

同《Bend it like Beckham》非常类似,同样是关于外来移民、足球女孩、异族恋情,德国2005年的作品《In Another League 》(Eine Andere Liga)却比《Bend it like Beckham》要沉重很多。

Director:Buket Alakus

Writers:Buket Alakus & Jan Berger

Release Date:26 January 2006 (Germany) more

Genre:Drama / Sport

(Credited cast)

Karoline Herfurth ... Hayat

Thierry Van Werveke ... Baba Can

Ken Duken ... Toni

这部戏的女主角Hayat,是一个土耳其裔的德国移民。同《Bend》中的Jesmindar一样,她也视足球为生命,全身心投入到这项自己钟爱的运动中。但正当她为了自己的球队而努力奋战的时候,却被告知她患上乳癌,毕竟接受切除乳房的手术。

手术之后,虽然她的父亲极力反对,但她还是秘密地参与当地一支有不同年龄、不同职业的女性组成的、仿佛一盘散沙似的业余球队。男教练Toni也是对自己的工作毫无激情,得过且过。但Hayat对足球的热情慢慢感染了她的队友和懒散的教练Toni,球队慢慢走上正轨,一切向荣誉迈进。但正在这个时候,Hayat却觉察到Toni对她有异于单纯教练对球员的感情,虽然对Toni也有好感,但接受过乳癌手术,乳房被摘除的Hayat却因为这份自卑感还有担心自己同教练的“越位”关系而影响球队,所以在感情面前一直裹足不前。但真情最终还是敌过隔阂和自卑,最终Hayat也接受了自己这个“越位”位置,同Toni和队友继续迈向新的里程。

这部戏在上年十月的新加坡欧盟电影节上被改译为Offside,而不是照德文直译的In Another League。我觉得Offside这个名字一语相关,其实较直译更好。一看到Program Booklet这部戏的介绍就让我期待万分,我自己很喜欢看这种克服缺陷勇敢追求的励志戏,而且又是女足这么特别的题材,这部戏还拿了几个影展的剧本和最佳男主角奖,应该是一部很有质素的温情作品。。但可惜,当时因为学业太忙,到我想订票的时候已经满座,只能又一次望戏生叹。

除了球员之外,球迷也是足球运动的重要组成部分,导演们也自然不会错过这个人数庞大又遍布四海的特别人群。关于球迷的戏,笔者就看过一部英国名导Ken Loach (2006年金棕榈得主)和另外两位导演联手合作的《Tickets》 。

Directors:Abbas Kiarostami & Ken Loach & Ermanno Olmi

Writers:Abbas Kiarostami (screenplay)

Paul Laverty (screenplay)

Ermanno Olmi (screenplay)

Release Date:25 March 2005 (Italy) more

Genre:Comedy / Drama

这部戏展现了行驶在欧洲大陆上的一列火车上不同乘客发生的三段故事,三个故事的主题和风格都各有特色。既有年老的学者面对理想女性引发的种种遐思,又有年轻人同老妇人的暧昧关系。而Ken Loach执导的部分,则是通过三个赶往罗马观看欧洲冠军杯球赛的舍路迪(Celtics)球迷同非法入境的阿尔巴尼亚难民一家的从开始的摩擦对立到最终谅解,用非常诙谐的方式反映出导演盼望世界大同的愿望,是一部让人觉得很温暖的作品。

3. 亚洲篇

在足球运动和足球文化蓬勃发展的亚洲,电影导演也不让欧洲同行专美,入围前不久的香港亚洲电影大奖的伊朗电影《越位女球迷》就是其中的表表者。

Director:Jafar Panahi

Writers:Jafar Panahi & Shadmehr Rastin

Release Date:26 May 2006 (Austria) more

Genre:Comedy / Drama / Sport more

Tagline:In Iran, All Women Are Banned From Men's Sporting Events

比起可以从容参加业余和职业比赛、同男人一样驰骋绿茵场的欧洲女性,在保守的伊斯兰社会,女人却是连到运动场“抛头露面”做球迷的机会都没有。在一些严格遵循穆斯林礼数的国家,女人甚至要终日将全身包裹,除了双眼之外不能露出身体的任何部分,更别提到球场高声呐喊。正是这样严酷的社会背景造就出了offside这样的笑中带泪的严肃喜剧。 故事关于一群伊朗女球迷为了逃过禁止女人进入球场的规定而乔装成男人,希望能逃过警卫的视线,但最终她们还是被抓,被禁锢在一个封闭的区间,比赛期间不得离开。禁止她们入场的男警卫一开始是振振其辞、将规定当成金科玉律的。但当这些女球迷开始向他质疑这些规定的合理性,原本非常口硬的警卫也不懂如何应对。双方的沉默的僵持中度过了比赛的90分钟。

这样强调人权和社会禁制的题材的确不难得到欧洲的认同。而且就伊朗本身来说,他们认为自己是民主国家,因为总统是民选的,同时他们也有自己的工业实力和不错的教育和中产社会氛围;但同时他们政教合一的政治体制又在很多方面阻碍着社会的开放和现代化。这样的“越位女球迷”事件,相信就是很有深意的一个侧面。

By the way, 这部电影的导演Jafar Panahi 是一个很有model气质,很能体现伊朗男人棱角分明的刚阳味的美男子涅。^_^